|

相撲生人形と押絵展関連イベント トーク+ワークショップ

相撲生人形と押絵展関連イベントとして、トーク「押絵作品の修復について」と、ワークショップ「押絵下絵を見本に行う線の練習」を開催しました。

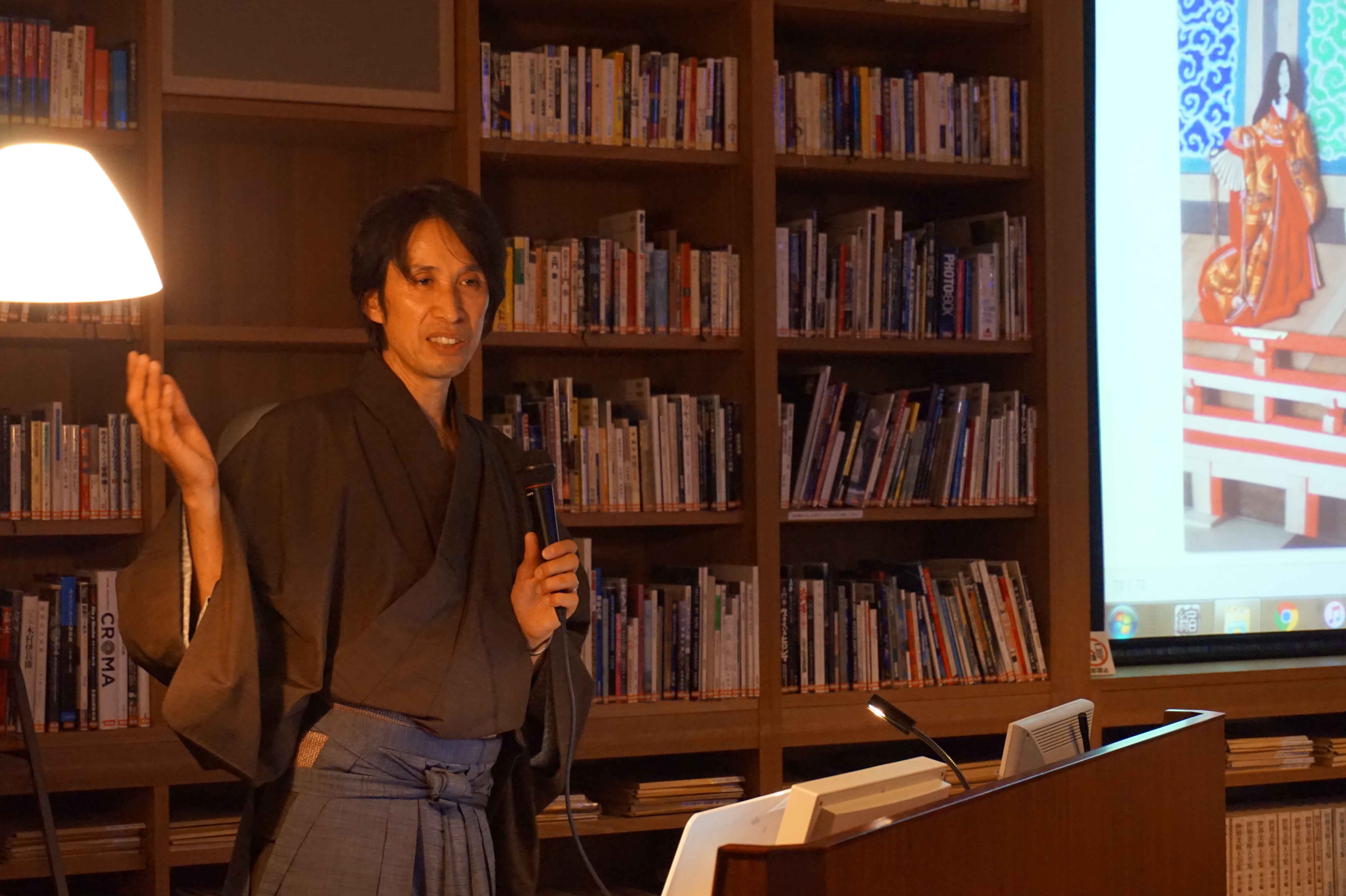

今回の講師は、出品作の押絵「西国三十三所観世音霊験記」作品群の背景の修復を担当した大塚浩平さん。  13時半からのトークでは、修復について語っていただきました。 なかには状態のひどい作品もあり、それを見事に甦らせるのは、想像以上に大掛かりで、繊細さを要する作業でした。来年3月に33枚完成するとのことで、益城町に飾ったら、喜三郎の夢が叶うのではという思いで作業をされたそうです。 トークが終わると、キッズファクトリーへ移動してワークショップが始まりました。 今回は参加してくださったのは16名。 まずは線を描く練習から。 大塚さんから「なるべく細く、筆を立てて」というアドバイスがあり すーっと横へ、すーっと縦へ、墨をつけた筆で習字紙に練習していきます。 みなさん、集中して筆を運びます。  それが終わると、お手本を写しとる練習です。 押絵の下図をコピーした紙、何種類かの中から、まずは一つ、同じものをそれぞれで写し取ります。はじめはあの谷汲観音像。 コピーを下に、習字紙を上に重ねて、写していきます。 先生からは書き順のアドバイス「中間の濃さの墨で衣装などを全体的に描き、次に顔と手を薄い墨で描き、最後に目を濃い墨で描きましょう。」 最初に顔を描いてしまうと、力が入ってしまうため、手が慣れてから描くといいのだとか。  一枚目が終わるとお互いの描いたものを見せ合って、「きつめの美人さんやね。」「こっちはかわいい系」など声があがり、同じ絵でも写す人によって雰囲気が変わっているのがよく分かりました。 線の練習のときの静かな雰囲気は、だんだんと和やかな空気に変わっていきました。 ワークショップも半ばのころ、先生から「休憩がてら、筆のお話をお聞かせします」とお声がかかりました。 小回りのきく「白玉面相」や見えないくらい細い線を描くことができる「快」、細い線から太い線まで幅広く描ける「至宝」、柔らかく表現力の高い「即妙」など、様々な筆を紹介してくださいました。今回ワークショップで使ったのは「野鼠面相」という、貴重な筆なんだとか。 さらには裏打ちの実演までしてくださいました。 「日本画をやってると、このような絵を描く以外の作業のなかで、素材への感覚が身についていくんですよ。」 そう語る先生の手さばきは繊細で鮮やか。思わず感嘆の声がもれます。 その後、再開し、2枚目、3枚目と描き進めていきました。 参加者の皆さんが、迷いなく筆を動かすようになっていく姿がとても凛々しかったです。 |