|

三池敏夫 講演会

前日のワークショップに続き、三池敏夫さんによる講演会が行われました。

国外も含めた世界全体の特撮技術発展の歴史をダイジェストでご紹介いただいたほか、 三池さんによるこれまでの仕事や近作の撮影現場の状況についてもお話しいただきました。 豊富な映像資料を見ながらの盛りだくさんのおはなしに、会場に詰めかけた皆さんも大満足の様子でした。

| 熊本城×特撮美術 天守再現プロジェクト展 | 02:00 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

月曜ロードショー 卵の番人

シリーズ第721回

「卵の番人」1995年/ノルウェー映画/86分 Eggs (1995/Norway/86min.) ※2回目の上映は、17:00〜@ホームギャラリーです |

|

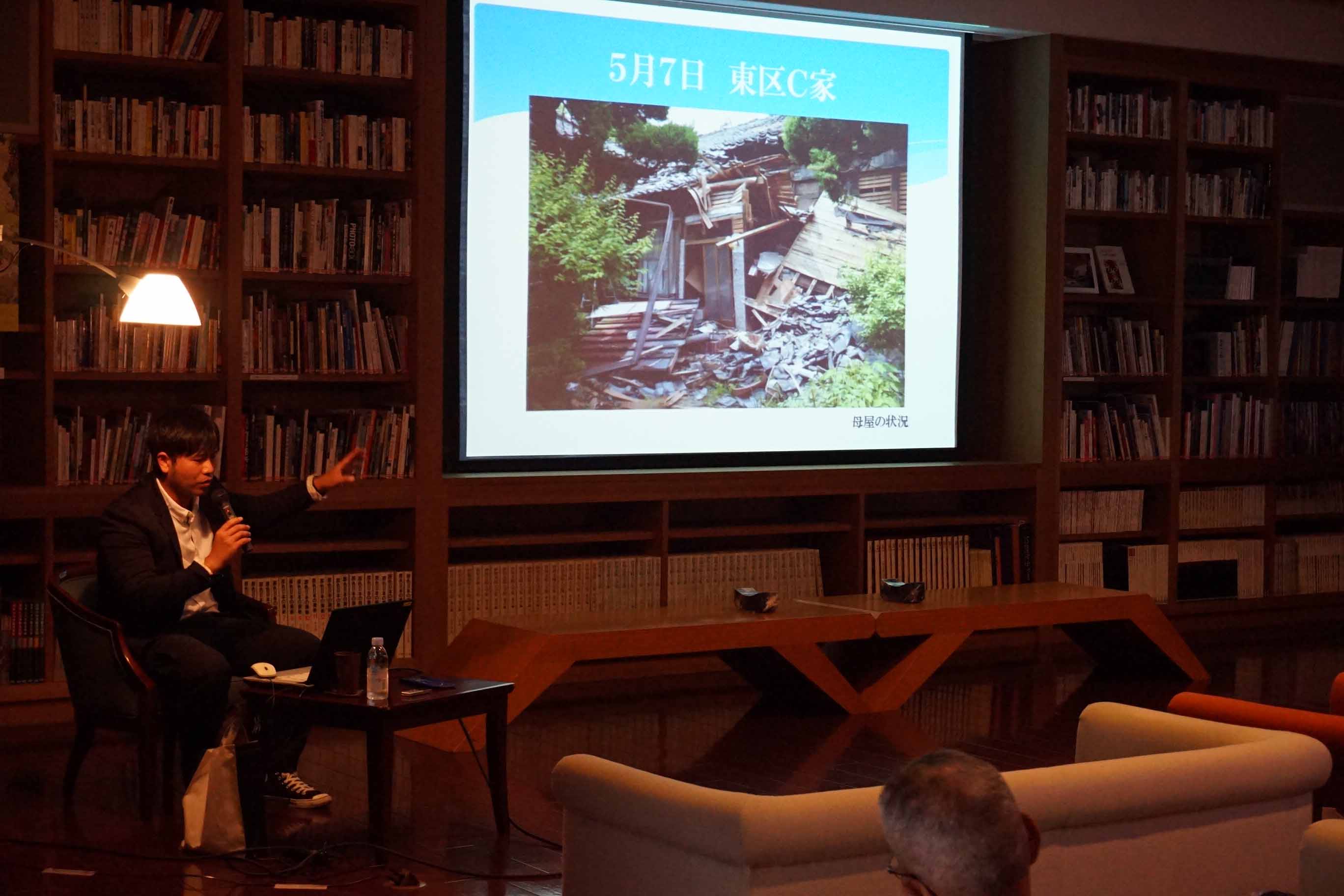

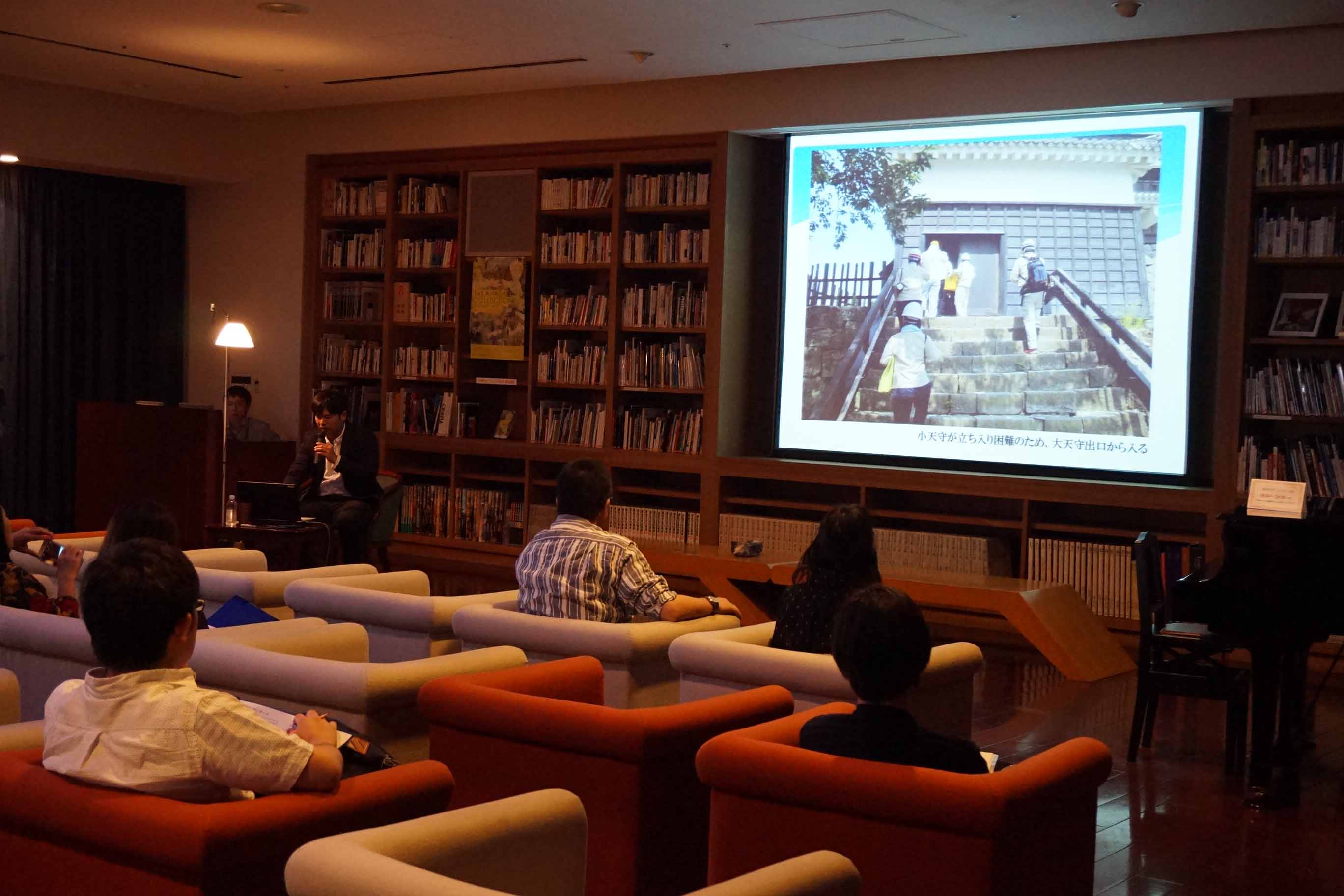

講演会「文化財レスキューの現場」

「熊本市被災文化財のいま」展の関連イベントとして講演会「文化財レスキューの現場」をホームギャラリーで行いました。

熊本市立熊本博物館学芸員の木山貴満さんを講師に招き、多くの写真を見ながらお話しいただきました。  初めに、熊本博物館と塚原歴史民俗資料館の概要と、その被災後の状況などをご紹介。 曲がってしまった収蔵庫棚の固定金具からは、地震のエネルギーの大きさが改めて感じられました。 また熊本城天守閣内の資料救出についてもご紹介いただきましたが、天守閣に入れたのは地震から2か月後で、一度に入れる人数も時間も制限がある中で、雨漏りで傷んだ資料を優先して手運びで搬出したとのことでした。  文化財レスキューの活動については、地震直後の一般の方への資料保全の呼びかけ内容から、寺社や民家での作業の様子や、救出後の資料の処置や保管についてもご紹介いただきました。 実際の作業の様子も写真でたくさんご紹介いただきましたが、雨漏りでカビだらけになった建物や、倒壊の恐れのある建物での作業写真からは、レスキュー現場の過酷さが伺えました。  さらに、文化財レスキューを行う中で、地元の資料所有者と交流する機会が生まれ、これまで知られていなかった資料や、城下町の歴史に触れる機会となった、というお話もありました。 講演の最後には、「文化財は(実は)身の周りにあふれているもの」というお話があり、貴重な資料を後世に残していくために、「身近なものでも文化財となりうる」という意識をもつことの重要さが語られました。 講演後の質疑応答では、文化財というものの考え方から、自宅の資料の具体的な管理方法まで、様々な質問が発せられ、木山さんは自身の考えを添えながらそのひとつひとつに回答していました。 |

|

CAMKアートプログラム「フリーカップをつくろう」

CAMKアートプログラムの一環で、就労移行支援事業所の「アス・トライ」に通われている方々が、陶芸ワークショップに参加してくださいました。

講師は陶芸家の田口和代先生です。 今回は「玉づくり」という技法でフリーカップを作ります。 はじめに先生が実演され、それからみなさんに粘土で成形してもらいました。 掌サイズほどの丸い粘土の中心に、穴をあけるように親指を入れていきます。物怖じすることなく指で粘土を広げていくみなさん。 粘土は乾燥させて焼くと一回り小さくなるので、イメージより少し大きめに作ることがポイントです。高さの足りない分は「紐づくり」で補います。紐づくりのラインをデザインとして生かしてもOK。 成形が出来たら、スタンプで模様付けを行います。文字スタンプを組み合わせて自分の名前も入れてもらいました。 個性的なカップがあっという間にできました。取っ手をつけて、マグカップやスープカップも。なかには余った粘土で、ユニークなお箸置きを作った方もいました! 今日のワークショップは粘土成形までですが、このあと美術館でゆっくり乾かし、焼成と釉薬掛けをして完成します。焼き上がりが楽しみですね。 【参加人数:8人】 |

|

第160回 詩の朗読会

今回のテーマは「宇宙」。7名の方が自作の詩を発表してくださいました。

プランターの中の植物が見上げる空を表現した詩、まるで宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』のように銀河を旅しているような気分にさせてくれる詩、台所の中の宇宙を描いた詩、輪廻転生をイメージさせる詩など、私たちを別世界へ誘ってくれるような作品が数多く詠まれました。 今回は飛び入りで作品を発表された方はいらっしゃいませんでしたが、この「詩の朗読会」は、聴いているみなさんの飛び入り参加も大歓迎です。 毎週第4木曜日のたそがれ時には、当館でぜひ言葉の持つ美しさ、力強さを味わってみてはいかがでしょうか。 次回は6/22、テーマは「動物」です。お楽しみに! |