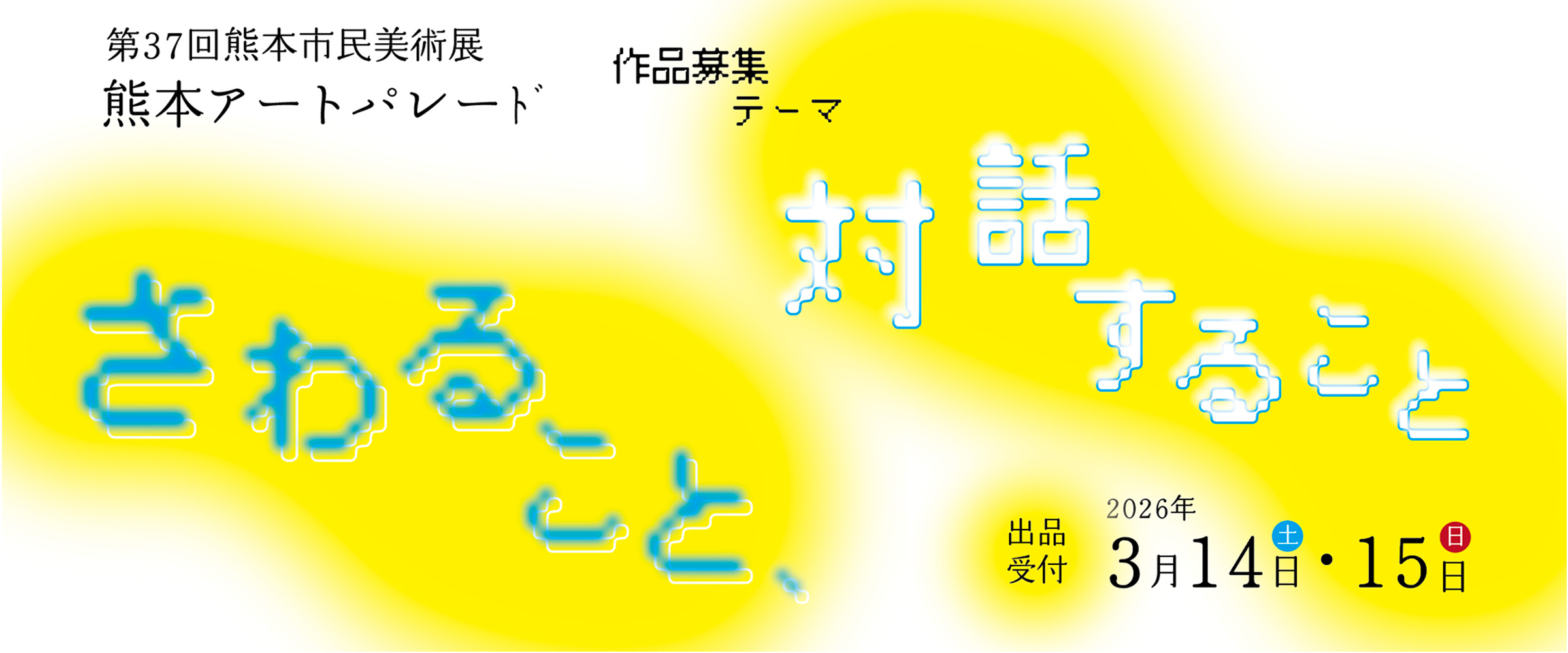

第37回熊本市民美術展 熊本アートパレード

- 出品受付:

- 2026年3月14日(土)、15日(日) 各10:00~17:00

- 展覧会期:

- 2026年3月22日(日)〜 4月5日(日)

15歳以上(中学生を除く)の熊本市在住・在学・在勤者または熊本市出身者なら、誰でも無審査で出品することができるアンデパンダン形式の公募展です。

基本情報

-

テーマ

-

さわること、対話すること

-

出品受付

-

2026年3月14日(土)、15日(日)各10:00~17:00

-

展覧会期

-

2026年3月22日(日)~4月5日(日)

-

休館日

-

火曜日

-

開館時間

-

10:00~20:00 ※最終日は15:00にて閉場

-

会場

-

熊本市現代美術館 ギャラリーⅠ・Ⅱ

-

主催

-

熊本市現代美術館[熊本市、公益財団法人熊本市美術文化振興財団]

-

入場料

-

無料

-

審査員

-

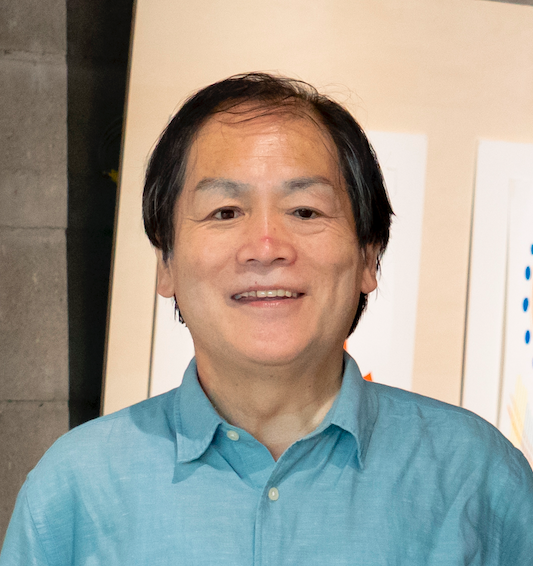

光島貴之(美術家)

審査員プロフィール

光島貴之(美術家)

1954年京都府生まれ。10歳頃に失明。大谷大学文学部哲学科を卒業後、鍼灸院開業。鍼灸を生業としながら、1992年より粘土造形を、1995年より製図用ラインテープとカッティングシートを用いた「さわる絵画」の制作を始める。1998年、「'98アートパラリンピック長野」大賞・銀賞を受賞。他作家とコラボレーションした「触覚連画」の制作や、2012年より「触覚コラージュ」「釘シリーズ」などの新たな表現手法を探求している。2020年、ギャラリー兼自身の制作アトリエとなる「アトリエみつしま」を立ち上げ、見えない人・見えにくい人・見える人がアートに親しめる場所づくりを進める。「MOTサテライト2019 ひろがる地図」(東京都現代美術館、2019)、「今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト 〈感覚の点P〉展」(東京都渋谷公園通りギャラリー、2025)など。

作品募集要項

-

テーマ

-

さわること、対話すること

普段ぼくが作品を鑑賞するときには、指先や手のひら、からだ全体を使って作品に近づきます。「さわっておもしろいものは、見てもおもしろい!」と思いませんか。視覚以外の感覚を使って鑑賞できる作品があってもいいのではないでしょうか。

一方、さわることができないものが現れたときには、言葉を使います。そうです。見える人と言葉を通して対話しながら鑑賞を進めるのです。作品を前にして言葉が飛び交います。そして作品と共に新しい空間ができあがります。

今回はこの二つの方法を使って作品を審査させていただきます。普通に見る鑑賞とは違います。鑑賞方法が変わることでこれまで見たこともない新しい作品ができあがってくることを期待しています。光島貴之

第37回熊本市民美術展「さわること、対話すること」について

今年のアートパレードは、鑑賞方法によるテーマを設定します。

今回の審査員は、全盲の美術家・光島貴之さんです。10歳で失明した光島さんは、どのように世界を感じ、どのように世界を思い描いているのでしょうか。

視覚情報がないからこそ感じることのできる世界を想像して、作品を通して表現してみませんか?熊本市現代美術館

-

応募資格

-

15歳以上(中学生を除く)の熊本市在住・在学・在勤者または熊本市出身者

-

部門①

-

「さわって鑑賞する作品」

光島貴之さんは、「手」で鑑賞する作品を制作すると同時に、「さわる」という方法で様々な作品を鑑賞しています。また、作品鑑賞に限らず、日常的にも手のひらや指先でさまざまな情報を得ています。部門①では、手のひらや指先で味わう作品を募集します。視覚からの情報はあえてシャットアウトした状態で作品と出会う時の味わいを想像して制作してください。

- [出品条件・規格]

-

- ●手で触れることのできるもの(審査時に限らず、展覧会会期中もさわって鑑賞していただきます)

- ※触れることで、壊れたり、パーツが紛失したりすることがないもの。

- ※触れた人を傷つけたり、周辺を汚したりすることがないもの。

- ●手で触ることが、作品の鑑賞となるもの(視覚を使用せずに鑑賞できる表現)

- ●高さ、幅、奥行ともに100cm以内の立体、または、130cm×130cmにおさまる平面で、重さ50kg以内におさまるもの

- ※平面作品の場合

- ・サイズは、額も含む。規定サイズ内ならば、連結された組作品も可。

- ・ヒートンなど展示に必要な金具をつけ、展示可能な状態としてください。

- ・作品の表面保護が必要な場合はアクリルを使用してください(ガラス不可)。

- ※立体作品の場合

- ・作品の形状に応じて設置のための器具をつけ、展示可能な状態としてください。

- ※映像が組み込まれた作品の場合

- ・モニターや再生用機器は各自用意し、受付の際に機器再生の手順書を添付してください。

-

部門②

-

「対話して鑑賞する作品」

視覚だけで作品を鑑質することは、作品鑑賞のほんの一部の体験でしかないかもしれません。複数の人、様々なバックボーンの人が作品を介して対話をしながら、作品を鑑賞することで、視覚では見えてこなかった味わいを探ります。対話による鑑賞によってより魅力が深まる作品を期待します。

※「対話で鑑賞」部門は、一次審査を光島貴之さんが主宰する「アトリエみつしま」のスタッフが行い、絞り込んだ作品を光島さんと学芸員が対話しながら鑑賞して、その鑑賞体験をもとに光島さんが審査する予定です。- [出品条件・規格]

-

- ●平面(洋画、日本画、版画、デザイン、写真、書など)

- 形式①:130㎝ × 130㎝以内

- 形式②:170㎝ × 50㎝以内

- ※額サイズを含む。規定サイズ内ならば、連結された組作品も可。

- ※ヒートンなど展示に必要な金具をつけ、展示可能な状態としてください。

- ※作品の表面保護が必要な場合はアクリルを使用してください(ガラス不可)。

- ●立体(彫刻、工芸など)

- 高さ、幅、奥行ともに100㎝以内で、重さ50㎏以内。

※作品の形状に応じて設置のための器具をつけ、展示可能な状態としてください。

- ●映像

- ・上映時間は20分以内で、スクリーンサイズは50インチ以内。

※モニター及び再生用機器は各自用意し、受付の際に機器再生の手順書を添付してください。

-

出品点数

-

部門①②それぞれに、一人1点まで出品できます(出品料無料)

-

注意事項[部門①②共通]

-

- 1. 材質、形状、技法については基本的に制限しませんが、虫害やカビなどのおそれのあるものの使用は禁止します。 例:食品、生花、ドライフラワー、流木、土、水・水分を多く含むものなど

- 2. 作品の安全性・衛生上の問題や公序良俗に反する点が認められる場合は、出品をお断りすることがあります。

- 3. 展示・設置場所に関する異議は受け付けません。

- 4. 出品は1年以内に自身が創作した作品で、かつ受賞歴のないものに限ります。

- 5. 受賞者の発表は3月20日(金)美術館のホームページ上で行います。

-

募集要項・応募用紙

-

11月より熊本市現代美術館、熊本市役所、各区役所、各まちづくりセンターなどに、募集要項・応募用紙を設置いたします。また、以下のPDFファイルをプリントアウトして使用することも可能です。その際には、応募用紙(下記PDF3番目)はかならずA4サイズで出力してご利用下さい。

※PDFファイルの閲覧・印刷には無償のAdobeReaderが必要です。(AdobeReaderダウンロードへ)

出品受付

-

出品受付日時

-

2026年3月14日(土)、15日(日)各10:00~17:00

-

受付場所

-

熊本市現代美術館 ギャラリーI

※熊本市現代美術館(びぷれす熊日会館3階)の正面玄関よりお入りください。

※車をご利用の場合は近隣の駐車場をご利用ください(提携の駐車場はありません)。

-

出品方法

-

応募用紙【①出品申込書 ②出品票】をご記入のうえ、切り離さずに受付までご持参ください。

書作品を出品される方は、釈文を必ずお書きください。

-

出品に関する諸注意

-

- ※会場にてお名前(ペンネーム可)と作品名を公開します。入賞者はお名前(またはペンネーム)、作品名、作品画像を報道に公表します。

- ※来場者による出品作品の撮影およびSNS等への投稿を許可します。

- ※ご記入いただいた個人情報は厳重に保護・管理します。法令に基づき、公的機関から開示を求められた場合を除き、情報を外部に公開することはありません。

- ※お預かりした作品の保管については充分な注意を払いますが、天災などの不可抗力による事故の場合は責任を負いません。*部門①については、「来場者が触れたこと」による損傷、紛失についても責任を負いません。

-

賞[部門①②共通]

-

- アートパレード大賞(熊本市賞) 1点(5万円、賞状)

- 熊本市現代美術館賞 1点(3万円、賞状)

- 審査員特別賞(光島貴之賞) 1点(3万円、賞状)

- 井手宣通賞 1点(3万円、賞状)

- 優秀賞 5点(各1万円、賞状)

- 奨励賞 10点(記念品、賞状)

- オーディエンス賞 1点(春の企画展ペア招待券)

- ※賞の選定は部門①②を合わせて行います。

作品返却

-

作品返却日時

-

2026年4月5日(日)16:00~18:00(15:00〜16:00は閉場します)

4月6日(月)10:00~13:00、16:00~19:00

-

返却場所

-

熊本市現代美術館 ギャラリーⅠ

-

返却方法

-

出品受付時にお渡しする【返却書】をご持参ください。指定の返却日時に必ずお引き取りをお願いします。(ご連絡なしでお引き取りがない場合は、着払いにて返送します。)